top フェリー

時刻表

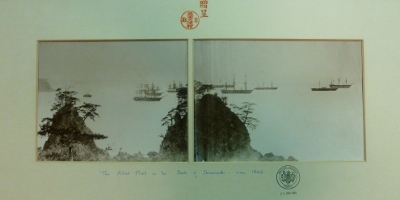

下関戦争 四国連合艦隊集結場所

下関戦争

幕末の文久3年(1863年)5月に、長州藩(山口県)は関門海峡を通過する外国船を相次いで砲撃しました。

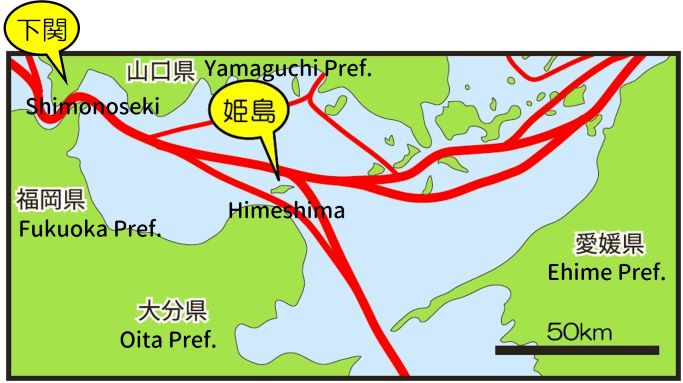

翌年の 元治元年(1864年)8月、 イギリス・アメリカ・フランス・オランダの連合艦隊の軍艦17隻が、その報復のために姫島西浦沖に集結しました。

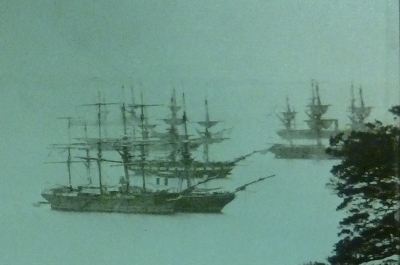

この時に観音崎で撮影された古写真には、斗尺岩の奥に、複数の外国船が停泊している様子が写っています。

(宇和島市立伊達博物館蔵)

この写真が撮影された後、連合艦隊は下関に向かい、関門海峡で砲台を攻撃しました。砲撃の音は姫島まで聞こえたといいます。

この砲撃の数週間前、イギリスに留学中であった伊藤博文(後の総理大臣)、井上馨(後の外務大臣)が、調停のために急きょ帰国し、姫島を訪れています。また、砲撃の数日後には、その状況を聞き取るため、幕府の軍艦順道丸とともに、当時軍艦奉行であった勝海舟が姫島を訪れています。

海上交通の要所としての姫島

古写真に写っている外国船を見ると、帆船であることがわかります。この時代の船は、蒸気機関も併用しましたが、主として風の力を利用する帆船です。

関門海峡は、狭く、激しい潮流の変化があり、通航する船が多く、海上交通の難所です。帆船の時代には、風や潮の流れを読み、タイミングを合わせて安全に航行する必要がありました。

姫島は、関門海峡に向かう船にとっては必ず通過する交通の要所です。このため、江戸時代には姫島に北前船をはじめとする多くの船が立ち寄りました。

下関戦争の際、関門海峡に向かおうとする連合艦隊にとって、姫島は集結しやすい場所であったといえます。

幕末の姫島

下関戦争の翌年、慶応元年(1865年)には、幕府が第二次長州征伐のため、姫島に石炭の貯蔵庫を作り、軍艦が石炭の搭載に立ち寄っていました。慶応2年(1866年)、この貯炭庫で火災が発生し、石炭を貯蔵していた五棟の倉庫が、四か月もの間燃え続けました。貯炭庫に火をつけたのは、長州藩の奇兵隊であったといわれています。

このときの石炭の燃えがらは、現在、姫島庄屋古庄家で見ることができます。

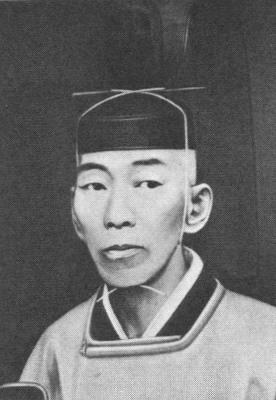

当時の姫島の庄屋、古庄虎二は、幕末の動乱の中で、海上交通の要所であった姫島へ寄港する幕府や長州藩、杵築藩、外国の船などに臨機応変に対応し、天才的な外交手腕を発揮して戦火の危機から人々を救いました。