top フェリー

時刻表

観音崎火口

丸い湾状の地形

観音崎火口は、直径が70mほどあり、城山火山の活動時に、熱い溶岩に触れた水が爆発的に気化した際に吹き飛ばされて形成された地形であると考えられています。

昔は、この地形を生かして、追い込み漁が行われていたと伝えられています。

対岸に見えるのは「斗尺岩」です。「斗尺(としゃく)」は、姫島の言葉で、稲刈りが終わった後の田んぼに積まれた藁積みのことを指します。

観音崎

国指定天然記念物「姫島の黒曜石産地」

観音崎は、高さ40m、長さ120m に及ぶ灰色の黒曜石の崖が見られる、村内随一の景勝地です。平成19年に「姫島の黒曜石産地」として、国の天然記念物に指定されました。

黒曜石は溶岩が冷えて固まり、ガラスのようになった石です。観音崎でみられる黒曜石は、一般的な黒曜石に比べて色が薄いことが特徴です。

姫島産黒曜石の流通

姫島の黒曜石は、瀬戸内海地域を中心とする西日本一帯で、旧石器時代以降、石器の原材料として使用されていました。

沿岸の縄文時代を中心とする遺跡から発見されており、瀬戸内海を丸木舟で渡って交易が行われていたと考えられています。

千人堂

姫島七不思議のひとつ「千人堂」

観音崎の先端に馬頭観音を祀った小さなお堂があります。

大晦日の夜、債鬼に追われた善人を、千人かくまうことができる、といわれていることから、この名前があります。

大海のコンボリュートラミナ

県指定天然記念物「姫島の地層褶曲」

崖の地層の中に見られる瓦を差し込んだような模様が「コンボリュートラミナ」で、地震の揺れにより変形してできたと考えられる地層です。

昭和34 年に大分県の天然記念物に指定されています。

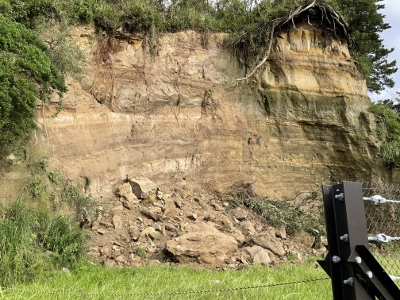

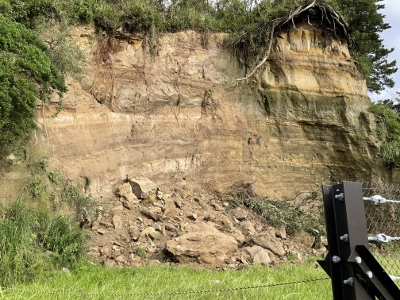

この崖は、もともとは海の浸食作用でできた海食崖で、崩落を繰り返しており、その都度保全整備を行っています。

過去の崩落と保全整備についてはこちら

約60万年前の火山灰でできた地層

コンボリュートラミナを作っている地層は、軽石(白い粒) を多く含んでいます。この軽石層は、その岩石学的な特徴から、大分県中部を噴出源とする57 万年~ 62 万年前の火山灰層である誓願寺(せいがんじ)-栂(とが)テフラに対比されると考えられています(石塚ほか,2005)。

地震の揺れにより変形してできた「コンボリュートラミナ」

この構造は、以前は地層が傾いた際にやわらかい層の部分が重力で下方へ引きずられてできた層内褶曲であると考えられていましたが、

研究の結果、地震等の揺れが加わった地層が流動化したために層が乱されて形成される構造であることがわかってきました(岡田・野田,2002)。

コンボリュートラミナの形成には、地層が水平であることや、固結しておらず流動化するのに十分な水を含んでいることなどの条件が必要です。

大海のコンボリュートラミナ崖の変化

大海のコンボリュートラミナを含む地層「唐戸層」は、比較的柔らかく崩れやすい地層で、何度か崩壊を繰り返しています。

写真は令和4年7月23日現在の様子です。

過去の崩落や保全整備

令和4年2月10日の様子

令和3年10月18日の様子

崩壊した土砂を除去して整備しました。

令和3年9月18日の様子

前日に台風が通過し、崩壊が見られました。

令和3年8月18日の様子

令和2年5月30日の様子

令和元年10月29日の様子

土砂を取り除き整備しました。大きなブロックをいくつか端に残し、近くで触って観察できるようにしました。

令和元年7月23日の様子

大規模に崩落しました。

令和元年7月21日の様子

柵が完成し、安全に観察できるようになりました。

令和元年6月12日の様子

柵を作るためのトレンチを掘っています。トレンチ内には砂浜の堆積物が見られました。昔はここが砂浜だったことがわかります。

平成31(令和元)年2月25日の様子

崩落の危険があるため、土嚢を設置しています。

平成30年9月26日の様子

崖にかかる荷重を減らすため、崖の上部にあった松を伐採しました。

平成30年9月14日の様子

崖に亀裂が入って不安定な状態になり、一部は崩落しました。

平成30年3月27日の様子

平成29年9月18日の様子

土砂を取り除き、崖の下部にあった空洞を埋め、表面の植生を取り除いて整備しました。

平成29年7月6日の様子

崖の中央部に小規模な崩落が見られました。

平成28年6月5日の様子

平成27年9月6日の様子

平成26年4月22日の様子

平成21年8月14日の様子

浮洲火口

浅い海に広がる浮洲火山

目の前に広がる直径約700mの円形の浅瀬は、姫島で最大の火口です。満潮の時に海面に現れる2つの岩場は、火山から噴き出した溶岩などからできています。

遠浅の地形のため、干潮の時には、鳥居のある岩場は陸地とつながり、現れた磯の潮だまりには、魚類、貝類、甲殻類など海の生き物が多くみられ、それらをえさとする鳥類も多く集まります。

瀬戸内海の大きな干満差

瀬戸内海は、日本でも干満差の大きい場所として知られており、周防灘では、最大で約3.5mの干満差があります。

干潮時の浮洲(上の写真)と満潮時の浮洲(下の写真)を比べると、その干満差の大きさが感じられます。

姫島七不思議の一つ「浮洲」

沖合の小さな洲に漁業の神様、高倍(たかべ)様を祀っており、高倍様と鳥居は高潮や大しけの時でも決して海水につかることがないといういわれから、 浮洲といわれています。

アサギマダラ休息地

海を越えて旅をする蝶「アサギマダラ」

アサギマダラは、春と秋に、海を渡る1,000~2,000kmもの旅をすることが知られています。

アサギマダラの生態や移動経路については、まだ解明されていないことが多く、羽に場所や日付などを記録するマーキングによる調査が行われています。

姫島のアサギマダラ

姫島はアサギマダラの旅のルートの途中にあり、春は姫島北部の「みつけ海岸」で、スナビキソウに集まり乱舞します。秋は姫島中央の山間部でフジバカマの花に集まり休息します。

スナビキソウ

砂浜などの海岸線に生育し、日本では九州~北海道に分布します。アサギマダラの好む物質が含まれ、花や枯れた茎の部分などにアサギマダラが集まる様子が見られます。

スナビキソウの種子(写真左側)は水に浮き、海の流れに乗って運ばれて分布を広げ、地下茎で周辺に生息範囲を広げていきます。姫島のスナビキソウは、瀬戸内海の潮流に運ばれて「みつけ海岸」にたどり着き、自生したものを守り、管理しています。

鷹の巣

「鷹の巣」の名前の由来

姫島ブルーライン沿いの海食崖「鷹の巣」には、100万年ほど前に堆積した地層(丸石鼻層~川尻礫層)が露出しています。姫島ブルーラインの開通以前は、海の波による浸食を受けていた場所です。

崖の上部にボコボコと穴のあいたような地形があり、毎年春から初夏にかけて猛禽類であるハヤブサがこのくぼみで営巣します。

海食崖のでき方

海水による浸食によってできる海岸の崖を「海食崖」といいます。まず崖の基部にくぼみが作られ、これが深くなると上部の岩が不安定になり、崩壊して切り立った高い崖ができます。

崖の上部にボコボコと穴のあいたような地形「タフォニ」があります。タフォニの成因は、海水飛沫を取り込んだ岩石が乾燥することにより塩類を析出する際に、発生する結晶圧が岩石を破壊する「塩類風化作用」と考えられています。

大海の褶曲構造

大海の褶曲構造

右側の地層が大きく上がって大きな褶曲になっています。この大きな褶曲は、鷹の巣から続く大規模な向斜構造(地層の両端が上がった凹状の変形)の東の端にあたります。

左の端に大海のコンボリュートラミナの延長部がみられ、大海のコンボリュートラミナと同じ地層(約60万年前の唐戸層)であることがわかります。

褶曲とは

まっすぐの地層に力が加わると、地層が変形し、褶曲ができます。

姫島の地層には、多くの断層や褶曲がみられます。もともと水平に堆積していた地層が、後の火山活動によって力を受け、変形する際にできた構造であると考えられます。

拍子水

炭酸水素塩冷鉱泉

泉温24.9℃、二酸化炭素を多く含む炭酸水素塩冷鉱泉です。

24時間、間断なく湧き出しており、飲用することもできます。海のすぐそばで湧き出しているにもかかわらず、塩分がほとんど含まれていません。

姫島村健康管理センター(拍子水温泉)

隣には拍子水を利用した姫島村健康管理センター(拍子水温泉)があります。源泉と、源泉に温水を加えた温泉(約40℃)の2種類の浴槽があります。

姫島七不思議の一つ「拍子水」

お姫様が、おはぐろをつけた後に口をすすごうとしたが水がなく、手拍子を打ち祈ったところ、水が湧き出したといういわれからこの名があります。

金溶岩・スダジイの自然林

金溶岩

金(かね)溶岩は、金火山の活動で生じたデイサイトという種類の岩石です。

姫島の火山岩によくみられる縞模様(流理構造)が発達することが特徴です。

金溶岩は、溶岩ドームまたは貫入岩と考えられますが、どちらかはわかっていません。

全体的に不透明でザラザラしており、流理構造の面に沿って数mm程度で黒い短冊状の普通角閃石という鉱物が含まれています。

スダジイ自然林

比売語曽社周辺の山の斜面上に、スダジイ自然林がみられ、村の天然記念物に指定されています。

スダジイは、海岸沿いに生育することが知られていますが、島内の他の場所に見られないことや、瀬戸内海周辺は、氷期には内陸部であったことなどから、この場所のスダジイ自然林の成り立ちについてはまだ不明な点が多く残されています。

姫島庄屋古庄家

古庄家の屋敷

古庄家(こしょうけ)の屋敷は、第11代当主である古庄逸翁(古庄小右衛門重敏)が天保11年に着工、天保13(1842)年に完成したもので、敷地面積は約550坪、建坪は約129坪あります。

屋根は、現在はすべて瓦葺きですが、かつては屋根の一部は麦藁を葺いた「ムギカラ屋根」であったと考えられています。日本庭園、「お成りの間」等、格式を伝える貴重な建物で、平成2年に村の有形文化財に指定されました。

敷地内に、明治37年に開局した旧郵便局舎も残されています。

姫島の主な庄屋

| 初代 古庄徳右衛門(重基) | 1615年 里正となる |

| 7代 古庄 拙翁(せつおう) | 1750年 入浜式塩田を開く 1750年代 甘藷(サツマイモ)を導入 |

| 11代 古庄 逸翁(いつおう) | 1841年 「沖の波止」をつくる 1842年 古庄家住宅の完成 1850年 大風水害・疫病の救済 1850年代 塩田の増改築 |

| 12代 古庄 虎二(とらじ) (江戸~明治時代にかけて最後の庄屋) | 1864年 下関戦争(伊藤博文、井上馨、勝海舟が来島) 1866年 姫島にあった幕府の石炭貯蔵庫の火災 1866~1867年 木野村亀太郎による御座船の製作 |

7代目の庄屋古庄拙翁は、当時窮乏していた姫島の島民を救済するため、瀬戸内海の干満差を利用した入浜式の塩田を開き、痩地でも育つ甘藷を導入しました。拙翁の功績は、後に塩田跡地を利用して始められた車えび養殖や、サツマイモを使った郷土料理など、現在の姫島の暮らしに引き継がれています。

「いもきり」

11代目の庄屋古庄逸翁は、漁港のなかった姫島に港を築いて漁業を振興させ、塩田を拡張して飢饉の姫島を救いました。また、学校を創立して教育に力を注ぎました。逸翁の築いた港「沖の波止」は、姫島の漁業を安定させるとともに、やがて瀬戸内海航路を利用する船舶が立ち寄るようになり、瀬戸内海航路に開けた島として姫島が発展していくきっかけとなりました。

12代目の庄屋古庄虎二は、幕末の動乱の中で、海上交通の要所であった姫島へ寄港する幕府、長州藩、杵築藩、外国船などに臨機応変に対応し、天才的な外交手腕を発揮して戦火の危機から人々を救いました。

古庄家の家紋

古庄家の家紋は「杏葉(きょうよう)」です。瓦に使われています。

下関戦争 四国連合艦隊集結場所

下関戦争

幕末の文久3年(1863年)5月に、長州藩(山口県)は関門海峡を通過する外国船を相次いで砲撃しました。

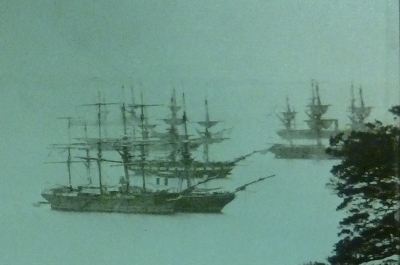

翌年の 元治元年(1864年)8月、 イギリス・アメリカ・フランス・オランダの連合艦隊の軍艦17隻が、その報復のために姫島西浦沖に集結しました。

この時に観音崎で撮影された古写真には、斗尺岩の奥に、複数の外国船が停泊している様子が写っています。

(宇和島市立伊達博物館蔵)

この写真が撮影された後、連合艦隊は下関に向かい、関門海峡で砲台を攻撃しました。砲撃の音は姫島まで聞こえたといいます。

この砲撃の数週間前、イギリスに留学中であった伊藤博文(後の総理大臣)、井上馨(後の外務大臣)が、調停のために急きょ帰国し、姫島を訪れています。また、砲撃の数日後には、その状況を聞き取るため、幕府の軍艦順道丸とともに、当時軍艦奉行であった勝海舟が姫島を訪れています。

海上交通の要所としての姫島

古写真に写っている外国船を見ると、帆船であることがわかります。この時代の船は、蒸気機関も併用しましたが、主として風の力を利用する帆船です。

関門海峡は、狭く、激しい潮流の変化があり、通航する船が多く、海上交通の難所です。帆船の時代には、風や潮の流れを読み、タイミングを合わせて安全に航行する必要がありました。

姫島は、関門海峡に向かう船にとっては必ず通過する交通の要所です。このため、江戸時代には姫島に北前船をはじめとする多くの船が立ち寄りました。

下関戦争の際、関門海峡に向かおうとする連合艦隊にとって、姫島は集結しやすい場所であったといえます。

幕末の姫島

下関戦争の翌年、慶応元年(1865年)には、幕府が第二次長州征伐のため、姫島に石炭の貯蔵庫を作り、軍艦が石炭の搭載に立ち寄っていました。慶応2年(1866年)、この貯炭庫で火災が発生し、石炭を貯蔵していた五棟の倉庫が、四か月もの間燃え続けました。貯炭庫に火をつけたのは、長州藩の奇兵隊であったといわれています。

このときの石炭の燃えがらは、現在、姫島庄屋古庄家で見ることができます。