top フェリー

時刻表

ジオパーク

:サイト紹介

姫島庄屋古庄家

公開日:2021年9月4日

最終更新日:2022年3月25日

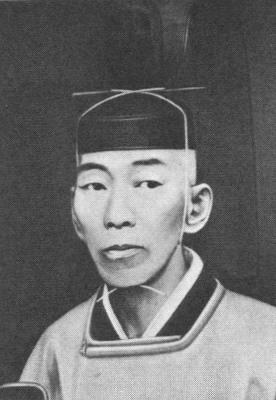

古庄家の屋敷

古庄家(こしょうけ)の屋敷は、第11代当主である古庄逸翁(古庄小右衛門重敏)が天保11年に着工、天保13(1842)年に完成したもので、敷地面積は約550坪、建坪は約129坪あります。

屋根は、現在はすべて瓦葺きですが、かつては屋根の一部は麦藁を葺いた「ムギカラ屋根」であったと考えられています。日本庭園、「お成りの間」等、格式を伝える貴重な建物で、平成2年に村の有形文化財に指定されました。

敷地内に、明治37年に開局した旧郵便局舎も残されています。

姫島の主な庄屋

| 初代 古庄徳右衛門(重基) | 1615年 里正となる |

| 7代 古庄 拙翁(せつおう) | 1750年 入浜式塩田を開く 1750年代 甘藷(サツマイモ)を導入 |

| 11代 古庄 逸翁(いつおう) | 1841年 「沖の波止」をつくる 1842年 古庄家住宅の完成 1850年 大風水害・疫病の救済 1850年代 塩田の増改築 |

| 12代 古庄 虎二(とらじ) (江戸~明治時代にかけて最後の庄屋) | 1864年 下関戦争(伊藤博文、井上馨、勝海舟が来島) 1866年 姫島にあった幕府の石炭貯蔵庫の火災 1866~1867年 木野村亀太郎による御座船の製作 |

7代目の庄屋古庄拙翁は、当時窮乏していた姫島の島民を救済するため、瀬戸内海の干満差を利用した入浜式の塩田を開き、痩地でも育つ甘藷を導入しました。拙翁の功績は、後に塩田跡地を利用して始められた車えび養殖や、サツマイモを使った郷土料理など、現在の姫島の暮らしに引き継がれています。

「いもきり」

11代目の庄屋古庄逸翁は、漁港のなかった姫島に港を築いて漁業を振興させ、塩田を拡張して飢饉の姫島を救いました。また、学校を創立して教育に力を注ぎました。逸翁の築いた港「沖の波止」は、姫島の漁業を安定させるとともに、やがて瀬戸内海航路を利用する船舶が立ち寄るようになり、瀬戸内海航路に開けた島として姫島が発展していくきっかけとなりました。

12代目の庄屋古庄虎二は、幕末の動乱の中で、海上交通の要所であった姫島へ寄港する幕府、長州藩、杵築藩、外国船などに臨機応変に対応し、天才的な外交手腕を発揮して戦火の危機から人々を救いました。

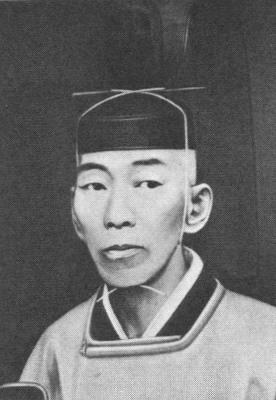

古庄家の家紋

古庄家の家紋は「杏葉(きょうよう)」です。瓦に使われています。