top フェリー

時刻表

ジオパーク

:サイト紹介

観音崎火口

公開日:2021年9月6日

最終更新日:2025年1月9日

火山活動の痕跡

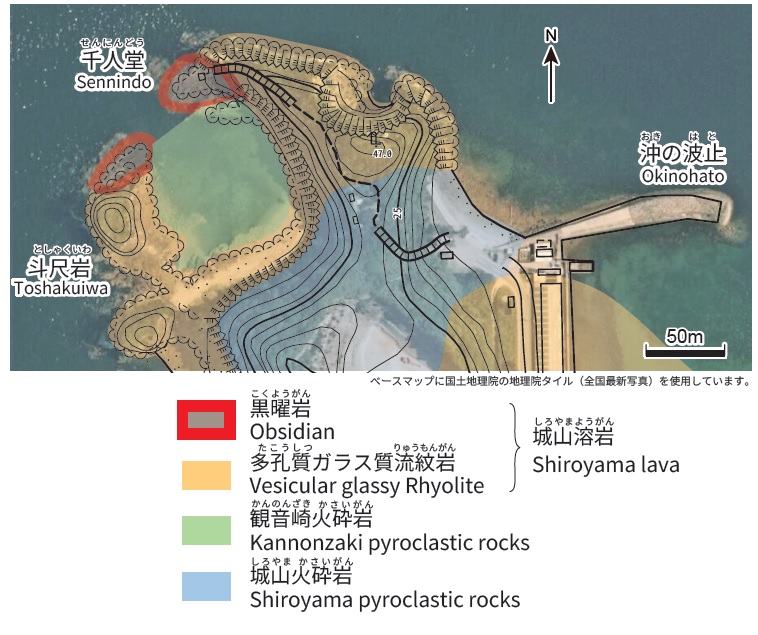

観音崎火口は、直径が70mほどのまるくくぼんだ地形で、湾になっています。湾の入り口に、黒曜石と千人堂があります。湾をはさんで正面に見える二つの岩山は、方言で、稲や麦の藁を積み上げた「斗尺」の形に似ていることから、「斗尺岩」と呼ばれています。

観音崎火口の地形の形成には二つの説があります。

①水の多い環境に溶岩が出てきたことで、溶岩の下に閉じ込められた水が気化し、上の溶岩を吹き飛ばしたマグマ水蒸気爆発の痕跡という説

②もともと火砕丘があり、後から出てきた溶岩が火砕丘の周囲を囲んで固まったのちに、柔らかい火砕岩部分が削れてくぼみになったという説

地形を活用した「追い込み漁」

1970年代には、湾の地形を使って、「タタキ」と呼ばれる追い込み漁が行われていました。「タタキ」は、沖の方から海面を棒で叩きながら湾の内部に魚を追い込み、湾の入り口を仕切るように網を張った後に、湾内の魚を内側から網に追い込んで獲る漁法です。

ミサゴの営巣

猛禽類のミサゴ(英語名はオスプレイ)が、春に斗尺岩に木の枝を組んだ巣を作り子育てしています。トビくらいの大きさで、雄雌ほぼ同じ色彩です。背中は黒褐色、腹部と翼の下面は白く、目から首にかけて太い黒褐色の線があり、後頭部には小さな冠羽があります。海上でホバリングして魚を狙い、捕らえる様子がしばしば見られます。