top フェリー

時刻表

ジオパーク

:サイト紹介

観音崎

公開日:2021年8月8日

最終更新日:2025年1月10日

国指定天然記念物「姫島の黒曜石産地」

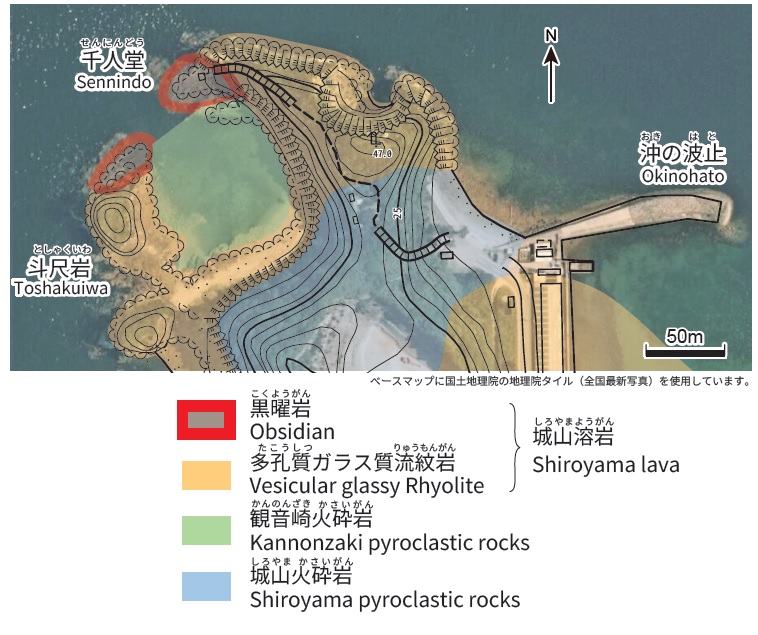

観音崎には、高さ40m、長さ120mに及ぶ断崖に黒曜石が露出しています。地質学的、考古学的に重要な場所であることから、平成19年に「姫島の黒曜石産地」として、国の天然記念物に指定されました。

黒曜石は、千人堂の下と対岸の斗尺岩の一部に分布しており、今後も大切に守っていかなければならない貴重な存在です。

黒曜石の採取は固く禁止されています。

色の薄い黒曜石

黒曜石は、溶岩が冷えて固まる際に、結晶ができずにガラスのようになった石です。黒曜石ができるには、原子が移動しにくい粘り気の強いマグマであることや、速く冷えることなど、結晶ができる前に固まってしまう条件が必要です。

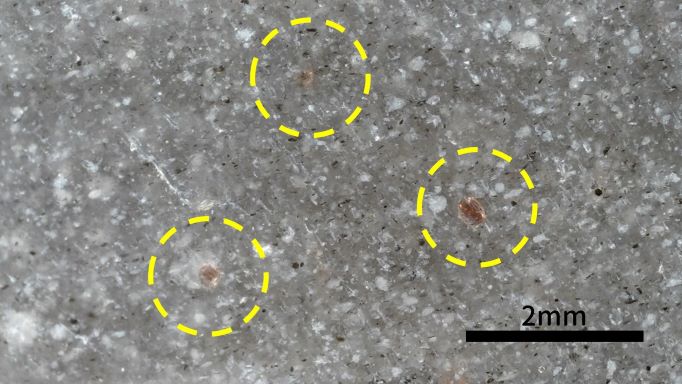

一般的な黒曜石は、黒いものが多いですが、観音崎でみられる黒曜石は、色が薄いことが特徴です。

黒曜石をよく見ると、ガーネットが入っています。

姫島産黒曜石の流通

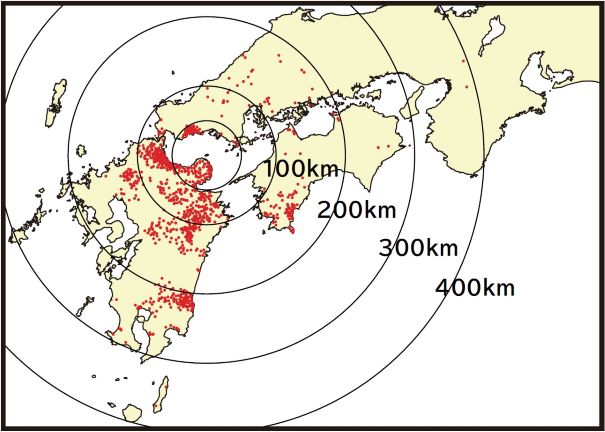

観音崎の黒曜石は、先史時代に石器の原材料として使用されており、丸木舟で海を渡って交易が行われていたと考えられています。

流通範囲は、後期旧石器時代には姫島と近い海岸付近の地域に限られていましたが、縄文時代になるとその分布が広がります。縄文時代草創期から早期には東九州から南九州を中心に分布し、鹿児島県の種子島からも出土しています。縄文時代前期には、早期にみられなかった北部九州の遺跡から出土するようになり、後期から晩期には北部九州や中国地方を中心に、四国東部や近畿地方の遺跡まで広がります。

海から見た観音崎

黒曜石の断崖の北側には、大きな海食洞があり、ジオクルーズで海から眺めることができます。

この海食洞内では、クロサギが繁殖していると考えられています。

姫島七不思議のひとつ「千人堂」

観音崎の先端に馬頭観音を祀った小さなお堂があります。

大晦日の夜、債鬼に追われた善人を、千人かくまうことができる、といわれていることから、この名前があります。