top フェリー

時刻表

姫島から新種の珪藻化石が発見されました。

姫島に分布する唐戸層と呼ばれるおよそ80万年前の地層から、新種の珪藻化石が発見されました。

発表者の納谷博士(産業技術総合研究所)によるコメント

珪藻とは、珪酸(ガラス)質の殻を持つ単細胞の微細藻類の仲間です。珪酸からなる殻は丈夫なため化石として地層に残されます。珪藻は大変小さく、多くの場合100マイクロメートル(0.1ミリメートル)よりも小さいため肉眼では見ることができません。珪藻の観察には顕微鏡が必要です。

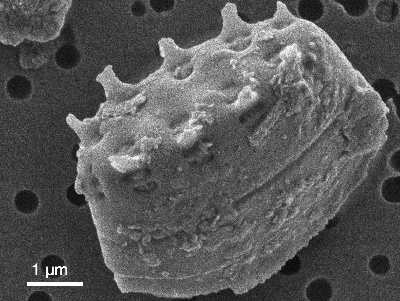

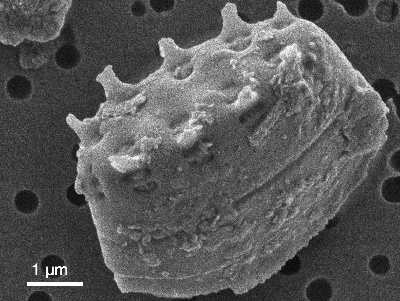

今回発見された珪藻は特に小さく、ほとんどが10マイクロメートル(0.01ミリメートル)より小さいのが特徴です。大変小さいこともあり、光学顕微鏡で見てもあまり特徴を識別できないのですが、走査型電子顕微鏡で観察すると、これまで知られているどの珪藻にもない特徴があることが分かり、新種として報告することになりました。

名前(学名)はSarcophagodes duodecima(サルコファゴデス ドゥオデキマ)といいます。古事記の「国生み」神話で姫島が12番目に生まれたことに因んで、ラテン語で「12番目」を意味する「duodecima(ドゥオデキマ)」という名前(種小名といいます)をつけました。

この珪藻が、現在でも生きているのか、また、日本以外でもみられるのかは全く分かっていません。今後、日本各地や世界中で、この姫島産珪藻が報告される日も来るかもしれません。

論文

Naya, T. and Mizuno, K. (2021) Sarcophagodes duodecima sp. nov., a new small araphid fossil diatom (Bacillariophyceae) from Lower to Middle Pleistocene sediments of Japan. Phytotaxa, 505, 85-96.

論文は下記サイトから自由にダウンロードできます.

https://www.biotaxa.org/Phytotaxa/article/view/phytotaxa.505.1.6

お問い合わせ

おおいた姫島ジオパーク推進協議会

〒872-1501 大分県東国東郡姫島村1671-1

時と自然の希跡ジオパーク 天一根

電話:(0978)87-2266